Odessa, 1985

Par Alla SHCHENNIKOVA

(photo Mariia Forest)

Hourra ! Je l’ai trouvée, la voilà ! « 1er mai 1985, Odessa » — écrit en blanc, avec une police élégante, dans le coin droit de la photographie.

Notre mémoire est une chose étrange : sur cette photo je n’ai pas encore cinq ans, et pourtant je me souviens très bien, très clairement de ce jour immortalisé, de ce petit voyage dans la ville-héros d’Odessa, que j’ai immédiatement aimée pour sa beauté et son atmosphère. Pour moi, c’est devenu la ville-fête, mon souvenir d’enfance le plus cher.

Je serre la photo contre mon cœur, les yeux sertis de joie.

Sur cette photo, tout me plaît, à commencer par cette belle inscription. Petite, j’adorais la regarder longtemps : elle me semblait parfaite et me mettait toujours de bonne humeur, m’enveloppant d’un sentiment chaleureux et réconfortant.

Sur la photo, il y a mon grand-père, un homme grand, d’âge moyen, dont les cheveux sont déjà légèrement saupoudrés de gris. Il porte une chemise d’un blanc immaculé, un pantalon à pince gris à la mode, une ceinture et des chaussures en cuir bien cirées. Il est appuyé nonchalamment contre un parapet, les jambes croisées, la veste jetée sur l’épaule.

À côté de lui se tient ma grand-mère, une femme de petite taille, avec une belle coiffure aux cheveux relevés, un collier de perles autour du cou. Elle porte une jolie robe bleu clair à col et poignets blancs, des escarpins blancs à petit talon et bouts arrondis. Dans ses mains, un bouquet de muguet ; à son poignet, une élégante montre en or— le cadeau d’anniversaire de grand-père, avec ce message gravé à l’intérieur : « À ma chère Valitchka ».

Ils sourient tendrement et ouvertement.

Je suis à côté d’eux, dans ma tenue préférée de « petite matelote » : jupe plissée bleue à large bordure blanche en bas, chemisier bleu à col marin avec liseré blanc, casquette de marin d’où tombent deux longues nattes avec des rubans blancs, chaussettes hautes et sandales.

Je suis légèrement de profil, un peu renfrognée, car j’essaie de grimper sur une grande ancre-monument. Je me souviens très bien de ce moment : je voulais absolument monter jusqu’en haut, mais le photographe était lent et répétait sans arrêt de ne pas bouger. Ça m’agaçait terriblement.

Nous sommes placés à droite de la photo, devant un lilas en fleurs ; à gauche, on voit le port, la mer et un magnifique paquebot blanc.

C’était une chaude journée de mai, ensoleillée, joyeuse et festive. Un évènement battait son plein. Beaucoup de monde avec des fleurs, des orchestres un peu partout sur la promenade, de la musique, des rires, des danses. Nous nous promenions.

En passant devant un orchestre autour duquel des couples dansaient, grand-père invita grand-mère à danser. Elle fronça les sourcils, hésitant à me laisser seule, mais je promis de ne pas bouger et les regardai avec délectation et admiration tournoyer au rythme de la valse.

À un moment, la vague mélodique m’emporta… un-deux-trois… un-deux-trois… et je tournoyai sur moi-même en soulevant légèrement ma jupe pour ne pas gêner mes mouvements. La musique s’arrêta, tout le monde applaudit. J’en voulais encore ! À ma grande joie, un foxtrot commença — la danse préférée de grand-mère. Elle hésita, me regarda ; je battis des mains, sautillant pour lui montrer combien je voulais revoir cette magie… la musique, les beaux mouvements, les couples se regardant dans les yeux ou les fermant dans une étreinte douce, tous avec un sourire de bonheur et d’émotion.

Je suis heureuse — tout est si beau et intéressant, j’ai envie de tout voir et de tout toucher.

Grand-mère s’inquiète constamment que je puisse tomber ou me perdre dans la foule. Grand-père, impassible, sourit et la rassure doucement : « Laisse, Valetchka, ne t’inquiète pas. »

Grand-père est mon héros pendant ce voyage ! D’habitude, quand je suis chez eux, il joue rarement avec moi : il lit ou écrit à son bureau, concentré, les sourcils froncés — il ne faut ni faire de bruit ni le déranger. Mais là, il sourit, il rit même ! Il plaisante, il rayonne !

Quel grand escalier ! Je cours vers lui. Oh la la, immense ! Il descend, semble-t-il, avec mille marches. Grand-père m’explique qu’il n’y en a que 192, mais je ne comprends pas encore ces nombres, je ne sais pas compter jusqu’à 100, elles sont juste très nombreuses !

Je saute, je descends jusqu’au premier palier et remonte en courant.

Je manque de tomber, j’entends le soupir de grand-mère. Fatiguée, je m’assois sur les marches et regarde les bateaux dans le port, imaginant où ils partent… en Afrique peut-être ? Comme dans la chanson…

J’ai soif. Je demande d’aller acheter une limonade au distributeur… avec du sirop, rêveusement.

Grand-mère commence à se lamenter : évidemment, je tourbillonne comme une toupie ! Mais encore une fois, j’entends le « Laisse ! » de grand-père. Mon cœur explose de joie. J’adore ce mot « Laisse ! » — cela veut dire que c’est permis, que ça va se réaliser, que ce sera ainsi. Hourra !

Je serre grand-père dans mes bras avec toute ma joie et ma gratitude, je saute autour de lui en répétant « Laisse ! Laisse ! Laisse ! » et je cours vers le distributeur.

J’adore cette limonade au sirop dans les verres à facettes — je crois que je n’ai jamais rien bu d’aussi bon.

Mes jambes fatiguent ; grand-père me met sur ses épaules et je me retrouve plus haute que tout le monde ! Je peux toucher les marronniers en fleurs, je respire leur parfum sucré. Je ferme les yeux de bonheur.

Au loin, je vois une grande fontaine aux jets d’eau de différentes hauteurs. Quelle beauté ! Je veux y aller. Grand-père me repose par terre et je cours encore, tête baissée. Je me penche au-dessus du rebord et éclabousse l’eau avec mes mains. À côté, un garçon fait naviguer un petit bateau en papier. Je m’approche et lui demande la permission de regarder. Aujourd’hui cela semble drôle, mais à l’époque, c’était comme ça. Il accepte d’un air sérieux — il est plus grand que moi, sûrement un peu plus âgé.

Le bateau suit le courant le long du parapet et nous le suivons en rond. À un moment, il commence à couler — le papier se ramollit. Le garçon me dit qu’il a un bateau en plastique et qu’il le rapportera demain, et que je peux venir le voir si je veux. Bien sûr que je veux !

Solennel, il me tend la main pour serrer la mienne. « Alors à demain, même heure, camarade. » Je tends ma main aussi, tout en jetant un regard inquiet à grand-père. Promettre et ne pas tenir, ça ne se fait pas ! Grand-père me fait un clin d’œil — je prends cela pour une approbation et je serre la main, en répondant : « À demain, monsieur ! » avec une petite révérence rapide. Le garçon est surpris une seconde mais ne dit rien. Grand-mère cache son rire derrière sa main en faisant semblant de tousser. Pourquoi ?

Nous longeons des massifs de fleurs plantés en motifs variés.

Soudain, je lève la tête et aperçois un magnifique château ! Je demande s’il y habite une princesse ; grand-père m’explique que c’est l’opéra et que des représentations y ont lieu. Je ne comprends pas tout, mais je suis déçue qu’il n’y ait ni princesse ni prince.

La nuit tombe, les réverbères s’allument, les lumières dorées se répandent partout. Magique !

Il est temps de rentrer à l’hôtel pour dîner. Je suis un peu triste, mais je me souviens que j’aime leurs macaronis à la marine et la gelée caoutchouteuse, comme dit grand-mère. Je demande rêveusement : « Grand-père, il y aura des macaronis ? » — Mmmm ! Grand-mère s’exclame qu’elle espère bien que non ! Je me vexe, les larmes me montent aux yeux. Pourquoi est-elle soudain méchante et contre mes macaronis préférés ?!

Le lendemain matin, après le petit déjeuner, je cours dans les longs couloirs de l’hôtel, couverts d’un tapis rouge si moelleux que mes pas ne s’entendent pas. On attend que grand-mère se prépare et j’en profite à fond, jouant à l’invisible.

Nous nous promenons en ville. Je la trouve magnifique, élégante ! Rien à voir avec notre Simféropol. Ici, il y a des massifs de fleurs variés, des maisons jaunes, roses, bleues, avec de superbes colonnes blanches, des balustrades, des moulures, des sculptures, des vases de fruits… Pour moi, ces maisons sont comme des robes de princesses pleines de volants et de frous-frous. Je suis certaine que des princesses y vivent. Je demande à grand-père d’attendre devant une porte pour en voir une sortir. Il rit et dit que les princesses n’existent plus, qu’il n’y a plus que des « camarades », sauf peut-être notre grand-mère, la dernière princesse. Je la regarde avec méfiance : quelle absurdité ! Elle ne ressemble pas à une princesse — pas de robe somptueuse, pas de longs cheveux, pas de petite couronne. « Camarades »… je n’aime pas ce mot sifflement. Je préfère « madame », « monsieur », « lady »…

Nous passons devant une « Riumochnaya » (bar à alcool), ça sent l’alcool. Ça sent comme grand-père quand il est malade et « part en beuverie » — je ne sais pas ce que ça veut dire. Grand-mère nous fait vite traverser. Je pense à ma grand-mère Ania, la mère de grand-père. Elle pleure toujours dans ces moments-là, disant que c’est sa faute. Pendant la guerre, quand grand-père Borja est parti au front et que Simféropol a été occupée, elle et Vovotchka sont partis dans les montagnes avec les partisans. Des années de misère. Grand-père avait 11–12 ans. Du froid, il a eu une sinusite chronique qui l’a fait souffrir toute sa vie. Là-bas, il s’est habitué à l’alcool — c’était la seule façon de se réchauffer et de survivre, même les enfants en buvaient.

J’ai envie d’un milkshake… Une boisson fraîche ! Le soleil de mai commence à bien chauffer.

Nous entrons dans un café, mais grand-mère n’aime pas l’odeur. Grand-père dit qu’il sait où nous emmener. Nous allons dans un grand restaurant. Grand-père parle avec un homme important et lui montre un document. On nous invite dans une grande salle avec de hauts plafonds, des lustres en cristal, des rideaux en velours bordeaux et des tulles blancs aux fenêtres ovales. Le soleil inonde la pièce. Des tables rondes recouvertes de nappes blanches, des chaises assorties. Nous allons à la vitrine remplie de gâteaux. Quel choix ! Grand-mère dit qu’on ne peut en prendre qu’un seul. Je vois ma gelée préférée aux fruits, mais grand-père me propose d’essayer autre chose. Je choisis un gâteau blanc avec des fruits, élégant comme une mariée. Nous nous asseyons, la commande arrive. Je contemple mon gâteau — il s’accorde parfaitement avec ce lieu magnifique. Mon regard remonte aux lustres qui jettent des éclats dorés sur les murs, puis court le long des corniches sculptées et s’arrête sur des statues de jeunes filles nues portant des torches-fleurs.

Je rougis et demande à grand-père pourquoi les fées sont nues sans jolies robes. Il rit : « Les vraies fées sont toujours nues, leur beauté n’est pas dans les vêtements. » Grand-mère lève les yeux au ciel. Je ne comprends pas sa plaisanterie.

Il m’explique que mon gâteau s’appelle une « Pavlova », en l’honneur de la ballerine Anna Pavlova, si gracieuse qu’un chef pâtissier s’en est inspiré. J’aime cette histoire… mais je repense à Svetka Pavlova, une fille maniérée de la maternelle que je détestais. Elle est la seule à avoir les oreilles percées et des boucles d’oreilles. Et Romka… mon ami avec qui je joue aux pirates… devient bête dès qu’elle arrive. Alors je m’enfuis dans mon « refuge » dans le vieux cerisier pour rêver seule.

Je soupire et repousse mon dessert. Grand-mère me fusille du regard — l’air devient orageux. Les larmes me montent. Je baisse les yeux et découvre un superbe parquet brillant en motifs floraux. Fascinée, je me penche pour mieux voir sous la table. Grand-mère est outrée ; grand-père éclate de rire. Un rire sonore, un peu grossier, mais contagieux. Je croise timidement le regard de grand-mère, qui finit par sourire aussi.

Grand-père me regarde attentivement, comme s’il lisait dans mes pensées : « Eh bien, quelle chance j’ai, j’adore la Pavlova ! Je vais la manger avec plaisir. Et si on allait choisir ta gelée préférée ? »

Mon cœur bondit — je suis sauvée, sans punition, et en plus j’aurai ma gelée framboise ! Nous allons main dans la main vers la vitrine. Je colle ma joue contre la sienne rugueuse et il me caresse la tête : « Tout va bien, mon soleil » Mon héros.

Nous nous promenons au bord de la mer. Grâce à grand-père, j’ai le droit d’enlever mes sandales, mes chaussettes, et même ma jolie robe inconfortable, et de courir pieds nus sur le sable, comme une sauvageonne, et même de mouiller mes pieds dans la mer ! Je profite de cette liberté inattendue à fond. Je cours, regarde mes empreintes s’effacer, dessine un ange dans le sable en contemplant le ciel bleu sans nuages. Résultat : mes cheveux sont ébouriffés, je suis couverte de sable. Grand-mère a raison — je ressemble à une véritable « petite sauvage ». Un peu honteuse, je m’endors aussitôt dans les bras de grand-père, la tête contre son épaule.

Je me réveille dans notre chambre sous son regard malicieux. « Eh bien, citoyenne, vous avez oublié votre rendez-vous ? »

« Hein ? Ah ! » Je saute du lit, fonce vers le miroir, soulagée : grand-mère a démêlé mes cheveux. Je choisis ma robe rose. « Baboulichka, aide-moi ! »

Nous courons vers la fontaine devant l’opéra. Je vois « mon monsieur » ! Il tient deux bateaux en plastique ! Je lâche la main de grand-mère et fonce vers lui :

« Bonsoir monsieur ! Comment allez-vous ? »

Il est un peu confus — peut-être ne me reconnaît-il pas dans une autre robe ?

« Oh ! C’est pour moi ? Merci ! » Je fais une petite révérence, prends délicatement le plus petit bateau et le tire vers la fontaine : « Allez, lançons-les ! »

Il se déride, sourit, explique comment faire. On s’amuse comme des fous, courant autour de la fontaine, criant : « Tribord ! Bâbord ! Iceberg à gauche ! » Trempés d’éclaboussures, jusqu’à ce que grand-mère annonce : « C’est l’heure ! »

« Encore un peu, s’il te plaît ! ».

Le soir, après le dîner, épuisée mais comblée, je suis assise sur les genoux de grand-père sur le balcon de notre chambre d’hôtel. Nous admirons les lumières de la ville, du port, la route de lune sur la mer, la brise douce. Grand-père fredonne doucement : « Шаланды полные кефали… » Grand-mère chante avec lui. Puis bien sûr : « Ах Одесса, жемчужина у моря… ». Je m’endors au rythme de leurs voix et de ses battements de cœur sous mon oreille.

Le jour du départ. Nous courons prendre un taxi pour la gare. Dans la foule, nous trouvons notre wagon. Le train démarre, tout le monde agite la main. Personne ne nous accompagne, mais ce n’est pas important. Les immeubles disparaissent, remplacés par les champs et les maisons blanches aux volets colorés.

Nous buvons le thé avec des bubliki. Grand-père dit qu’on arrivera tard à Simféropol, qu’il faudra se coucher vite : demain, c’est le 9 mai, le défilé. Et bientôt, le concert à la maternelle. Avec Antochka, nous chantons « Les pommiers et les poiriers fleurissaient ». Mon costume ukrainien est prêt. Baboulichka Mania a brodé ma chemise, Babouchka Valia a cousu la jupe et le tablier rouge. En flânant à Odessa, nous avons trouvé le magasin « L’Aiguille », où j’ai convaincu grand-mère d’acheter des rubans en satin multicolores pour ma couronne.

Je suis heureuse et un peu nerveuse à l’idée de chanter sur scène. Grand-père me rassure. Il n’y a aucune raison d’avoir peur, je connais la chanson parfaitement et, de toute façon, j’ai encore du temps pour me préparer. En attendant, demain est un jour très important. Le défilé ! Et mon père, en tant qu’officier militaire, y participe bien sûr, comme chaque année.

Le mieux sera de tous nous rassembler sur notre balcon, dans notre petit appartement khrouchtchévien où je vis avec ma mère et mon père, car les fenêtres et le balcon donnent directement sur l’avenue Kirov, le long de laquelle les officiers militaires défileront en tenue de parade, en marchant d’un pas solennel.

Je connais bien l’uniforme de parade de papa, soigneusement conservé dans l’armoire. La tunique est en drap de laine couleur vert d’eau, avec des épaulettes dorées, des boutons dorés et un aiguillette tressée. Le pantalon, la chemise immaculée et les gants en cuir complètent l’ensemble. Et bien sûr, le poignard de cérémonie !

Après le défilé, nous irons tous déjeuner chez mes grands-parents, qui vivent dans un grand immeuble stalinien avec babouchka Ania et Lenoussia, la sœur de ma mère. J’adore ce programme ! Je saute de joie et je tape dans mes mains ! Ce n’est pas très pratique de sauter dans le train, ça tangue, je manque de tomber et c’est encore plus drôle ! J’adore être chez eux ! En réalité, j’y vis presque, car je supplie souvent qu’on me laisse dormir là-bas et y passer les week-ends aussi. Heureusement, mon jardin d’enfants est plus proche de chez eux, c’est un excellent prétexte. Chez mes grands-parents, c’est toujours la fête !

Le soir, Lenoussia joue du piano et prépare ses devoirs : elle étudie dans une école de musique. Grand-père reprend la mélodie en l’accompagnant à l’accordéon ou à l’harmonica, qu’il garde toujours sur lui, et moi je me mets à danser.

Parfois, ils organisent des soirées entre amis : tout le monde s’habille élégamment, la musique résonne toujours, grand-mère chante des romances, et babouchka Ania prépare de délicieux plats : du canard aux pommes, du lapin aux prunes ou du pilaf aux pruneaux… Mmmm !

Quand babouchka Mania vient, elle apporte les meilleurs gâteaux et tartes du monde. Ses pâtisseries sont incomparables. Mes arrière-grands-mères, Anna et Maria, sont si différentes !

Maria est grande, imposante, stricte ; son regard sévère semble pouvoir foudroyer sur place — mieux vaut ne pas la contrarier. Chez elle, il faut bien parler, joliment, rire doucement, rester bien droit, les genoux serrés, manger toujours avec fourchette et couteau, ne jamais poser les coudes sur la table, et se laver soigneusement avec une éponge rêche jusqu’à ce que la peau brille. Il faut manger beaucoup de carottes pour bien voir, et des poivrons aussi — je ne me souviens plus pourquoi exactement.

Mais elle n’est pas seulement stricte : nous regardons le ballet et l’opéra ensemble, nous lisons des contes — elle en russe, moi en ukrainien — et encore mieux, nous inventons ensuite la suite de l’histoire, d’autres aventures pour les héros, ou même nos propres récits. Avec elle, c’est passionnant !

Et si j’ai trop joué et que je n’arrive pas à dormir, il suffit de prononcer les mots magiques : « Baboulitchka, j’ai faim ! » et aussitôt nous voilà dans la cuisine, buvant un bon thé, mangeant des saucisses, et en dessert un gogel-mogel bien sûr. Ensuite, nous nous endormons sur des édredons en plumes, comme sur des nuages. Avec babouchka Ania, en revanche, on peut tout faire : courir, sauter, danser, chanter, rire aux larmes, s’asseoir sur les genoux à table et même nourrir les pigeons directement depuis la fenêtre.

« Comme je suis heureuse de les revoir demain ! » pensais-je avec une immense joie.

Après cela, je ne me souviens plus de rien.

Dans la boîte, il y a encore beaucoup de photos de ce même été. Sur l’une d’elles est écrit « 8 août, Féodossia », je suis avec ma mère et mon père — mais je n’en ai aucun souvenir.

Ou encore « 30 décembre 1985 » : je suis déguisée en flocon de neige près du sapin de Noël.

Rien.

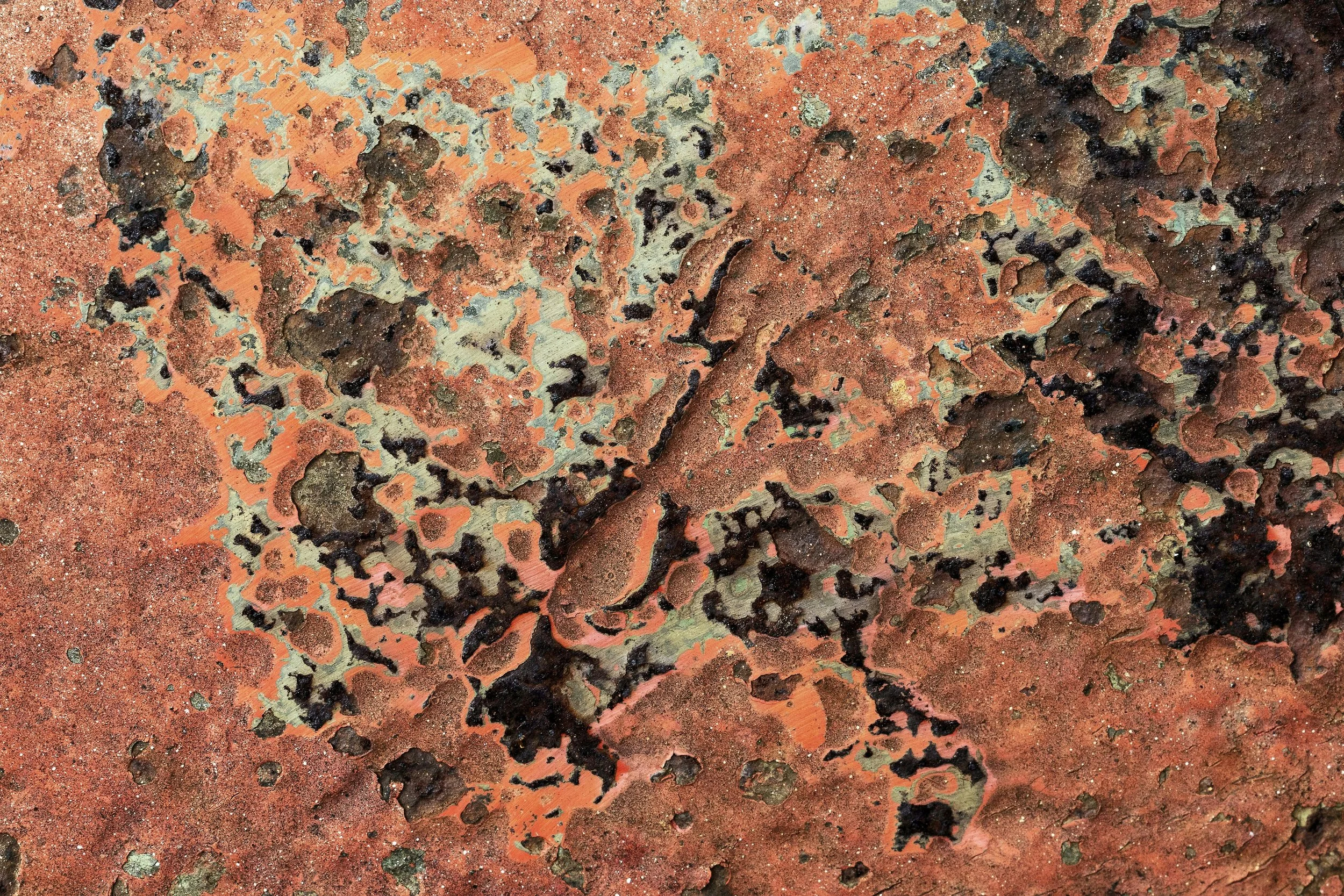

Après le grand virage

CORBIERES

Par Odile ROBINOT

(photo Melvil Dihouet)

Il y a trente ans déjà que je prends cette surprenante petite route sauvage et pure pour rejoindre le minuscule village rapiécé où j’ai ma maison. Il y a trente ans que je traverse ce paysage de Premier Jour qui me chamboule et où je suis bien. Malgré ce cinq août deux-mille-vingt-cinq, je continue. Je ne sais pas pourquoi.

La petite route qui mène à cette minuscule société de pierres et de garrigue, à peine habitée par quelques âmes disparates, n’est pas toujours aimable : tantôt riante et légère, tantôt menaçante, elle n’est pas facile à raconter. N’a pas sa place au catalogue. Tant mieux.

Tout ce que je peux dire, c’est que dès Monze, juste après le grand virage qui laisse Carcassonne loin derrière, on plonge et tout bascule…

Là, je sens mon cœur qui s’emballe et gonfle et il me prend comme un tremblement qui efface le chemin parcouru, qui me déshabille.

Il y a quelque chose de moi que je ne connais pas, que ce lieu me force à abandonner : la vertu du virage de Monze, c’est de purger ma vie à l’instant.

Alors, je chemine, éblouie, entre les vignes, les collines plantées de garrigue et de pins, ou de la seule caillasse grise ridée par le Cers, seulement livrée à l’instant et au paysage.

Entre Monze et mon village, les mondes se succèdent dans le désordre ; ils se mêlent sans se confondre, cohabitent et nous obligent à tenir l’éveil : je ne les aime pas tous, mais ils s’imposent à moi et je les dévore un à un. Ils me nourrissent, me tourneboulent et aiguisent mes sens comme leur vin rouge chargé de tanins.

Après le métissage des vignes, les calligraphies de ceps noirs qu’une main céleste a dessinés à la plume, dont j’essaie encore de déchiffrer l’écriture, après la grâce de leurs feuilles dont les tons changent à chaque saison, à chaque heure du jour, à chaque caprice de la lumière, il y a les cyprès qui s’élancent dans le ciel avec audace, la terre qui rougeoie, puis grisaille, les rares maisons abandonnées qui dégringolent dans les lits de rivière à sec, les citernes inoxydables qui ne s’habituent pas au paysage, les caves coopératives mortes, les villages archaïques qui résistent, où flotte un air d’immobile. Il y a des hommes sur les bancs, que le paysage dévore.

Ici, le paysage emporte tout. C’est lui qui décide. C’est à prendre ou à laisser. C’est comme ça. Disent les hommes en bleu ; à ceux qui ne sont pas d’ici.

Il y a aussi des scènes stupéfiantes de beauté, des morceaux de paysage qui apparaissent dans un virage, comme une vision parfaite, puis s’échappent, que j’ai la sensation d’être seule à voir, que j’enfouis secrètement.

Il y a souvent, presque toujours, le vent, qui fait frémir les arbres et enveloppe les collines, que l’on craint et que l’on aime à la fois, on ne sait pas, tout dépend…

Il y a des hommes en bleu dans les vignes, qui ne posent pas de questions inutiles et ne croient qu’au vin, une fois pour toutes. Et à la chasse.

Après ce dernier village traversant, tout change. C’est encore différent de tout le reste : les contrastes sont un peu plus forts, le ciel a son caractère, les collines deviennent plateaux, la touffeur de la garrigue voisine avec la fraîcheur de la rivière qui s’enguirlande tout le long du Dagne, l’air est plus aiguisé. Il faut encore parcourir le dernier kilomètre, celui qui me sépare de ma commune. C’est une frontière de plus.

La petite route gaillarde monte au milieu des vignes et l’on aperçoit au bout, au sommet d’un plateau fragile dominé par un ancien volcan et la longue avancée sombre d’un autre plateau-fantôme, un village minuscule, une rocaille spontanée tout en désordre, à qui la petite silhouette de l’église donne ce ton paresseux, naïf et franc-tireur de petit village gaulois.

Je suis arrivée. La route s’arrête, tout s’arrête. Je franchis le petit pont au-dessus du Sou qui me murmure sa présence tenace et c’est là, au bout, nulle part ailleurs. On y est.

Ma maison est au bout du village, là où s’arrête la route qui devient chemin de la source. Sa part de beauté, c’est la lumière de sa terrasse qui vogue chaque nuit comme un vaisseau tranquille sur la voie lactée, portée par le bruit ininterrompu de l’eau de la fontaine publique qui semble ruisseler autour d’elle.

C’est la splendeur et la lumière des collines qu’elle regarde, semées de mille essences sauvages qui parfument les mains et écorchent les chevilles. C’est le souffle du vent dans le bois sec des roseaux, le secret païen du plateau de pierres, la présence inquiétante du village-fantôme, là-haut, à la fois tout près et en même temps si étranger. Ses maisons abandonnées. Son histoire sombre. Ses légendes. Ses fossiles d’une mer ancienne, qui racontent que le village était un bord de mer. Ses habitants.

Le charme de ma maison, c’est ce que l’on ne sait pas dire d’elle ce qu’elle ne donne pas et qui pourtant resplendit, ce que je sais prendre.

Les pièces de ma maison ont composé leur rythme au hasard des vies passées. Elles se tarabiscotent en de grands espaces qui se croisent, respirent, ne connaissent ni angles aigus, ni lignes droites, ni raison pratique. Ses murs s’effritent en sédiments d’histoires. Que ma balayette-Sisyphe-à-long-manche emporte.

Autrefois agricole, puis commerçante - dit son four à pain écroulé, mangé de jasmin-, ma très vieille maison effritée - la plus vieille du village - est devenue paresseuse et artiste dans sa dernière vie, peut-être pour nous plaire.

Avec nous, c’est elle qui l’emporte : nous nous mettons à son pas plus qu’elle ne suit le nôtre. Nous l’aimons frugale, pour ce qu’elle sait être sans nous ; parce qu’elle se suffit à elle-même, évidemment.

De l’autre côté de la rue, un portillon « totem » au faciès de gentil monstre bleu, descend, par un méchant escalier casse-pattes, à un jardin sans clôture au charme impressionniste, que borde la rivière, comme tous les petits jardins des Corbières, dont les friches, alignées contre la falaise de roches qui tient fermement le village, attendent…

Quand je suis arrivée au village, il y avait : un gros maire tranquille et blond, une vraie sorcière, des vignerons rêveurs, quelques enfants aux cheveux longs, une secte, une cinéaste parisienne, un écrivain-voyageur-misanthrope, plusieurs anglais passablement fous et alcoolisés, dont un couple de discrètes professeuses de Cambridge, un valseur poivrot qui savait où poussent les champignons, un vieux jardinier tout rouge et sans humour, beaucoup de chasseurs de sangliers plutôt rudes, une marchande de gaz qui était aussi fine couturière, un hobereau désuet, un punk à chiens solitaire, pas mal de chômeurs ne cherchant pas d’emploi, un vieux couple de réfugiés politiques espagnols gracieux comme des tabourets, un jeune « belge à la moto », un faux mercenaire obèse pratiquant le massage tantrique, une vraie-fausse tahitienne aux yeux bleus, un gendarme fleur bleue, des chiens distraitement métissés, trois ou quatre amateurs-cultivateurs de « Marie-Jeanne-des-collines », des végétariens, un vieux con… et nous.

A peu-près cinquante-sept habitants en tout.

Sauf en été : de juillet à septembre, le chiffre s’emballait et le village perdait la tête… La source s’épuisait aux robinets à force de laver les trop nombreux cousins, amis, beaux-frères et autres invités.

Chaque année, depuis, aux beaux jours, les fêtes se succèdent encore, les nuits retentissent, le vin rouge coule à flots, le lac a ses heures de pointe - celles où l’on nage avec les hirondelles - les trous d’eau sont bruyants et il peut même arriver que l’on rencontre un promeneur égaré dans le fouillis des chemins non balisés des forêts de chênes verts.

Les choses n’ont pas beaucoup changé depuis trente ans. Et puis, avec les touristes de l’été, les canicules, la sécheresse, les incendies sont arrivés. Et la peur de voir le paysage disparaître. La plaie noire est là, juste derrière notre colline. On ne la voit pas, mais sa présence et son odeur troublent les esprits.

Je me demande s’il y aura encore des hommes sur les bancs. Mais déjà, on célèbre un nouveau cru, baptisé « l’ogre des Corbières ».

On conjure le sort.

Milieu des présences

ANDERNOS

Par Lionel FONDEVILLE

(photo Anees Ur Rehman)

Dernière minute.

À l’issue des élections : j’aime les informations.

J’aime les effectifs. J’aime avoir des préoccupations. J’aime dissocier les phrases. J’aime ne pas avoir de solution. J’aime les remises de diplôme quand je ne reçois rien. J’aime l’encadrement. J’aime ne pas avoir de candidat. J’aime les projets construits au fil de l’eau. J’aime les taux de licenciement. J’aime les choses très intéressantes. J’aime les activités qui demandent un minimum d’investissement. J’aime les rapports d’activité. J’aime récapituler les points réglementaires. J’aime établir les budgets prévisionnels. J’aime pratiquer une activité physique régulière. J’aime faire des choix radicaux. J’aime regarder trembler les feuilles sur les branches. J’aime visiter une maison depuis longtemps abandonnée. J'aime regarder par la fenêtre du sixième étage avant d'interroger Anne, ma sœur Anne.

Non, je plaisante. Je n'aime rien de tout cela.

J'aime être ici, à Andernos, seul aux yeux des autres. Au milieu de mes présences.

Une vision floue

AUTOETHNOGRAPHIE

Par Nurgazy Zhumabay

(photo Liana S)

(Version française ci-dessous)

Түн. Бұл менің Тулуз қаласындағы алғашқы түнім. Бүгін кездестірген адамдардың бәрі үлкен бөлмеде жиналғандай көрінді. Бөлмені шолып шыққанда, олардың кейбірін таныдым. Олар неге мұнда келді? Не күтіп отыр? Кенеттен өзімді оларға қарай жылжып, барлығының алдына шығып бара жатқанымды сезіндім. Бөлмедегі барлық көздер менің жағыма бұрылды. Бірнеше секунд бойы ауада қалқып тұрғандай болдым, сосын суға қатты секіріп түстім. Су асты әлемі маған мүлде беймәлім еді. Қалай тірі қалармын? Егер аузымды ашсам, су жұтып, батып кетемін. Сонда мен басқалармен қалай байланыс орнатамын? Өзімнің кім екенімді, қайда бара жатқанымды және неге бара жатқанымды оларға қалай түсіндіремін? Ақырындап мен ұзақ уақыт су астында болатынымды түсіндім. Бұл түс пе, әлде шындық па? Менің айналамдағы бәрі өзгеше еді. Толық үйлесім. Егер мұнда өмір сүру ережелері жазылған кітап болса, мен оны сол жерде-ақ сатып алар едім. Су астында соншалықты әсемдік барын мен қалай білмеппін? Менің қызығушылығым артты. Мен кездескен бірінші адаммен сөйлескім келді, бірақ аузымды ашқанда кенеттен терең дем алдым да, селт етіп оянып кеттім.

Бұл мен әр түнде көретін мыңдаған түстің бірі еді. Оянған бойда оны ұмытпау үшін дереу дәптеріме жаза бастадым. Бірақ бәрін еске түсіре алмадым, өйткені мен тұратын жерде шу көп.

La nuit. C’est ma première nuit dans la ville de Toulouse. Toutes les personnes que j’ai rencontrées aujourd’hui semblent rassemblées dans une grande salle. En balayant la salle du regard, j’en ai reconnu certaines. Pourquoi sont-elles venues ici ? Qu’attendent-elles ?

Soudain, je me suis senti avancer vers eux, faire un pas en avant devant tout le monde. Tous les regards dans la salle se sont braqués sur moi. Pendant quelques secondes, j’ai semblé flotter dans l’air, puis j’ai plongé dans l’eau avec un grand plouf.

Le monde sous-marin m’était complètement inconnu. Comment y survivre ? Si j’ouvre la bouche, je vais avaler de l’eau et me noyer. Alors, comment communiquer avec les autres ? Comment leur dire qui je suis ? Où je vais, et pourquoi ? Peu à peu, j’ai compris que j’allais rester longtemps sous l’eau. Était-ce un rêve ou la réalité ? Tout autour de moi était différent. Harmonie parfaite. S’il existait un livre de règles pour vivre ici, je l’aurais acheté sur-le-champ. Comment se fait-il que je n’ai jamais su qu’il y avait autant de beauté sous l’eau ? Ma curiosité grandissait. Je m’apprêtais à parler à la première personne que je croisais, mais en ouvrant la bouche, j’ai inhalé de l’air brusquement — et me suis réveillé en sursaut.

C’était un de ces milliers de rêves que je fais chaque nuit. En me levant, j’ai immédiatement commencé à le noter dans mon carnet pour ne pas l’oublier. Mais je n’ai pas pu tout me remémorer, car l’endroit où je vis est bruyant.

Lumières en attente

ANDERNOS

Par Lionel FONDEVILLE

(photo Reika Mimosaday)

C’est une transparence légère, un murmure qui parfois éclate en fragments de joie.

L’obscurité s’éloigne aux limites de l’horizon, repoussé par les vagues salées de l’océan.

Les silences chantent sans fin, c’est la brise et le silence, des ondes, voix invisibles, en lisières. Itinérances de pollens.

Scintillements.

Les pas s’ajustent, se cherchent, se croisent sur la scène du moment.

Chaque seconde pique le visage comme un vent de février.

Les lumières sont en attente. Approcher le bout des doigts, les toucher.

Fin d'après-midi d'été à Andernos.

бір кірпіш

AUTOETHNOGRAPHIE

Par Nurgazy ZHUMABAY

(photo Amanda Schmidt)

(Traduction française ci-dessous)

2022 жылдың шілдесі. Франция, Тулуза қаласы

Тулуза вокзалынан шыққан сәттен бастап мен телефоныма хабарлама жаза бастадым :

«Мен вокзалдың алдында тұрмын. Сіздер жақында келесіздер ме?»

Мен өмірден үйренген бір қағиданы ұстандым : «Кездескен әр жаңа адам маған бір жол көрсетеді немесе бір нәрсе үйретеді.». Мені кім қарсы алатынын білмедім. Ер адам ба, әйел ме — бәрібір, менің тезірек байланыс орнатқым келді. Мен француз тілім әлі де сәл «механикалық» болса да, дайын едім : «Bonjour!», «Comment allez-vous?» — деп айтуға, бірақ кімге айтарымды білмедім.

Бөгде адамдардың ортасында қалған бала сияқты, көзім әр бағытқа қарап, әрбір кетіп бара жатқан адамнан үміт іздегендей еді. Бір адам маған жақындап, қысқаша сөйлей бастады. Мен тек «Bonjour!» және «Comment allez-vous?» деген сөздерді ғана түсіндім. Мен тез жауап бердім: «Pardon!», содан кейін телефонымнан картаны ашып, жолға шықтым. Мұнда жақсы киінген адамдардың да кейде ақша сұрайтынын кейін түсіндім.

Мені қарсы алуға тиіс адам кешігіп қалды. Тек екі жылдан кейін ғана мен мұның себебін түсіндім: мұны «тулуздық ширек сағат» деп атайды — яғни, жергілікті дәстүр бойынша бәрі сәл кешігеді екен. Ал мен болсам, кеше ғана алған қағаз картамды қарап, өз бетіммен көрсетілген мекенжайға бардым. Арқамда және иығымда киімге толы сөмкелерім бар еді. Қолымда жастық салынған бір сөмке болды — неге екенін білмеймін, бірақ ол сөмке маған киімнен де қымбат болатын.

Шілде айының жазы еді. Күн мені ыстық сәулесімен қарсы алды. Ол терімнің әр бөлігін өбіп, мені құшағына алғандай болды. Біраз уақыттан кейін мен де бөтендердің арасындағы бір бөтенге айналдым.

Бұл маған балалық шағымды еске түсірді: көрші балалармен қамыстардың арасында тығылмақ ойнайтынбыз.

Ойынның шарты — мүмкіндігінше ұзақ қозғалмай тұру және басқалардың ең кішкентай қимылын немесе дыбысын бірінші болып байқау еді.

Автобус аялдамасына жақындағанда, кенет менің ойыма бір сұрақ келді: «Неліктен мен?». Сол сәтте жауап та табылды : «Құдайдың сен үшін жоспары бар.». Егер мен осында болсам, егер Құдай солай қалаған болса, мен бұл жаңа елге, жаңа ортаға бейімделіп, өз үлесімді қосуым керек. Ұлы қазақ ақыны Абай Құнанбайұлы айтқандай:

«Сен — дүниенің бір кірпіші, өз орныңды тап.». Мен әлі де сол өз орнымды, өз кірпішімді іздеп келемін.

Аптап ыстыққа қарамастан, ойлар мен естеліктер мені баурап алды. Біз лифтіге міндік, менің сөмкелерімсіз.

Қасымда — Франс Хоризон ұйымының директоры әйел бар еді. Ол мейірімді жымиып, маған жаңа бөлмемнің есігін ашып, ешкім маған жамандық жасамайтынына көз жеткізгісі келді. Сосын ұйым қызметкерлерінің бәрімен мені таныстырды.

Маған арнайы әлеуметтік қызметкер тағайындалды. Мен мұндай мамандық бар екенін бұрын естімеген едім. Маған Майуэнн есімді жас әйел жәрдемші болып бекітілді. Ол бүгінге дейін менің барлық сұрақтарыма жауап беруден жалыққан емес — тіпті мен әлі түсінбейтін сұрақтарыма да. Бұл тек француз халқының қонақжайлылығы емес, бұл — нағыз адамдық.

Адам не істесе де, ол өзіне қайта оралады — бумеранг сияқты. Өз өмірімді сезінген сәттен бастап мен ешқашан өзгелерге көмектесуден бас тартқан емеспін. Майуэнн — менің әлеуметтік қызметкерім — өмірімдегі ең маңызды адамдардың бірі болды. Бірінші күннен бастап ол маған шыдамдылықпен барлық әкімшілік істерді түсіндіріп келеді. Ол тіпті менің екі жылдық салық құжаттарымды алуыма көмектесті, менің жағдайымда салық төлемесем де.

Бірақ бұл бәрібір маңызды еді.

Juillet 2022. Ville de Toulouse, FRANCE

Dès que je suis sorti de la gare de Toulouse, j’ai commencé à écrire un message sur mon téléphone : « Je suis devant la gare. Allez-vous arriver bientôt ? ». J’applique un principe que j’ai appris dans la vie : « Chaque nouvelle personne que je rencontre m’indique un chemin ou m’enseigne quelque chose. » Je ne savais pas qui venait me chercher. Un homme, une femme ? Peu importe, mon envie de créer un lien rapidement ne faisait que grandir. Je m’étais préparé à dire, avec mon français encore mécanique : « Bonjour ! », « Comment allez-vous ? », sans savoir à qui je les adresserais.

Comme un enfant perdu dans une foule d’inconnus, mes yeux regardaient partout, suppliant presque, en voyant chaque personne partir dans telle ou telle direction.

Un individu s’est approché et a commencé à me parler brièvement. Je n’ai compris que les mots : « Bonjour ! » et « Comment allez-vous ? ». J’ai répondu rapidement : « Excusez-moi ! », puis j’ai consulté la carte sur mon téléphone et j’ai commencé à marcher. Apparemment, même les gens bien habillés ici peuvent demander de l’argent.

La personne censée venir me chercher était en retard. Ce n’est que deux ans plus tard que j’ai compris pourquoi : on appelle cela le « quart d’heure toulousain » — une tradition locale de toujours arriver avec un peu de retard. Alors, avec la carte en papier reçue la veille, j’ai trouvé l’adresse et me suis dirigé vers elle avec un sentiment de responsabilité. J’avais des sacs sur le dos et sur l’épaule, remplis de vêtements. Et dans mes mains, je tenais un sac contenant un oreiller — je ne sais pas pourquoi, mais ce sac m’était encore plus cher que mes vêtements.

C’était l’été en Juillet. Le soleil m’accueillait de toute sa chaleur brûlante.

Il embrassait chaque partie de ma peau exposée, et me serrait dans ses bras.

En peu de temps, moi aussi, je suis devenu un inconnu parmi les inconnus.

Cela m’a rappelé un souvenir d’enfance, quand je jouais à cache-cache entre les roseaux avec les enfants du voisinage. Le but du jeu était de rester immobile aussi longtemps que possible, et d’être le premier à repérer le moindre mouvement ou bruit des autres.

Arrivé près d’un arrêt de bus, une question a soudain traversé mon esprit : «Pourquoi moi ? ». Une des premières réponses qui m’est venue à l’esprit fut : « Dieu a un plan pour toi».

Si je suis ici, si Dieu l’a voulu, alors je dois m’intégrer dans ce nouveau pays, ce nouvel environnement, et apporter ma contribution au monde. Comme l’a dit le grand écrivain kazakh Abay Kounanbaïev : « Tu es comme une brique dans ce monde — trouve ta place dans le mur. » Je cherche encore où est ma place, cette brique que je dois être.

Malgré la chaleur accablante, ces souvenirs d’enfance et ces pensées philosophiques m’envahissaient.

Nous montions dans un ascenseur, sans mes sacs, accompagnés d’une femme — la directrice de l’association France Horizon. Avec un sourire bienveillant, elle m’a ouvert la porte de ma nouvelle chambre, déterminée à ce que personne ne me fasse de mal. Elle a ensuite commencé à me présenter chaque membre du personnel. Un assistant social m’était spécifiquement attribué. Un métier dont je n’avais jamais entendu parler auparavant.

Une jeune femme nommée Maïwenn avait été désignée pour m’accompagner.

Jusqu’à aujourd’hui, elle ne se lasse jamais de répondre à mes questions, même celles que je ne comprends toujours pas. Ce n’est pas seulement l’hospitalité du peuple français, c’est l’humanité à l’état pur. Tout ce que tu fais te revient un jour — comme un boomerang. Depuis que j’ai conscience d’ exister, je n’ai jamais hésité à aider les autres.

Maïwenn, mon assistante sociale, est devenue une des personnes les plus importantes de ma vie. Depuis le tout premier jour, elle m’explique avec patience toutes les démarches administratives que je ne comprends pas. Elle m’a même aidé à obtenir mes documents fiscaux pour deux ans, bien que je ne paie pas d’impôts dans ma situation.

C’était quand même essentiel.

L’or de l’aube

Par Julien HOEPFFNER

(photo Tim Marshall)

Sous les ors d’une aube sûre d’elle, j’ai quitté la chambre aux rideaux légers, leurs ourlets caressant le sol, foulé les pierres usées de la terrasse puis traversé l’herbe fraîche, les pieds mouillés par la rosée.

La nuit, la veille, a nettoyé le jour, l’a replié, rangé comme à son habitude puis…oublié, ressorti des tiroirs plus tard, penaude de cet oubli.

La nuit qui s’est multipliée, nous laissant absents endormis rêveurs et bienheureux, nous pousse un peu hors du lit, inquiète des conséquences, attentive aux signes, aux différences.

Mais elle ne voit rien. Il n’y a que l’or de l’aube, l’air qui vibre et moi qui quitte la maison.

J’ai conscience, c’est-à-dire, je le sais sans m’être rendu compte, mon corps me dit la nouvelle énergie du monde, la plus faible vitesse de libération, la légèreté et le sérieux qui s’est emparé de tout. La nuit l’a mesuré, enfin, mais ne dit rien, elle veut donner sa chance à l’inconscience.

Je vais droit vers les bois, je trouve les chemins cachés parmi les plus anciens manguiers, le noisetier, le jasmin qui recouvre la vanille. Derrière le bois de flûtes des sureaux, après la roquette sauvage sous l’ombre du tamarinier, se déploie, cerclée de flamboyants débordés d’éclats carmins, une clairière de thym rampant, de lavandes charnues et de rochers immobiles, happés par la nouvelle intensité de leurs révolutions et surpris de l’ombre des agaves, absentes pourtant hier, qui leur soustraient les premiers rayons de la journée.

L’animale est là. La peau bleue nuit parcourue d’étoiles filantes, marquées des plis des draps lactés, des odeurs végétales imprimées sur son chemin. On se dit les choses interdites jusqu’alors, les phrases nouvelles évidentes maintenant. Les gestes qui inventent le monde.

Les étoiles reviennent couronner le renouveau et la lune fait remonter la terre au plus proche d’elle. Sous la cabane de terre crue, nous attendons le jour suivant.

L’heure

ANDERNOS

Par Lionel FONDEVILLE

(photo Kushal Permal)

Ma dernière visite à Bruno. C’était en juillet. Il faisait chaud. Depuis plusieurs mois, Bruno était malade. Bruno avait un cancer. Un cancer avait Bruno.

Nous nous étions téléphoné plusieurs fois. Je l’avais écouté. Son angoisse n’avait plus d’espace et en cherchait pour se reposer. Une après-midi, j'ai laissé Andernos pour son appartement de la banlieue bordelaise.

Accueillir la voix de mon cousin, au sortir de sa gorge. Une heure de parole, que j’entrecoupais de mots brefs, pour lui donner raison. Je voulais lui dire adieu, dire une dernière fois nos enfances croisées, nos vies liées par un fil invisible, altéré, mais toujours là. J'écoutais cet étrange espoir de ceux qui meurent jeunes. Leur lucidité masquée. Le poids insupportable de la vie réduite, presque enfuie, mais toujours là.

La maladie dévore l’identité en même temps que le corps. La voix était là, mais le corps était autre.

C’est par la voix de Bruno que j’ai passé une heure avec lui.

Les élans

ANDERNOS

Par Lionel FONDEVILLE

(photo Julius Drost)

Se taire un peu, laisser les élans en suspens.

Redonner place à l’étrangeté, à ce qui assèche le langage, lui permet de trembler à nouveau.

En ce lieu, nous nous trouvons. Mieux : nous cessons de nous chercher.

Ne pas dire est parfois une violence, souvent un sens donné au réel qui se refuse.

Ainsi va Andernos, sous mes pieds.

Portrait-robot

ANDERNOS

Par Lionel FONDEVILLE

(photo Rach Teo)

Le dossier est complet.

Il ne dépasse pas les dimensions ni l'épaisseur imposée. Il a été signé par les fonctionnaires qui ont passé un concours. Ils se sont réunis pour harmoniser leur jugement. Le lisser au fer à repasser. L'ourler pour éviter les franges. Le dossier prend en compte les notions au programme. Mais le programme est incompréhensible. Chaque mot du programme est connu, mais l'assemblage de ces mots ne forme aucun contour identifiable.

Le visage du programme est familier, mais c'est un portrait-robot, une synthèse sans saveur dont l'enjeu n'est pas de rassurer, ni de troubler, ni de donner à penser, mais bien davantage de simuler un savoir. C'est-à-dire un pouvoir. Le dossier respecte les instructions officielles, qui s'éloignent autant que possible de l'essence du sujet. Presque rien n'y est lié. C'est un simulacre, une imposture, une série de masques.

Les masques s'observent, se reconnaissent plus ou moins, se rassurent. Passer quelques heures avec ces images de surface est très doux, très sucré. On s'y aimante, on ressent à l'estomac le manque. On cherche les masques déjà caressés, mais certains ont définitivement disparu. On ne le sait pas encore.

J'ai beaucoup dessiné, à Andernos. Ces images sont aujourd'hui dans des cartons à dessins, alignés dans la pièce d'une maison où je n'ai plus le droit d'aller.

Carcasses, fluides, débris

ANDERNOS

Par Lionel FONDEVILLE

(photo Christian M)

Le soleil de mai dessine des vaches rousses sur le bord de la route. Je ne retiens rien d'autre. Après deux heures de voiture. Rien de plus que les formes presque immobiles des vaches dans leur pré. À quelques centaines de mètres de la rocade, les animaux éparpillés racontent leur histoire en silence. Les voitures alignées dans leur canal les frôlent et disparaissent.

Elles – les voitures, les vaches – ne se rencontrent pas. Pourtant, elles ont un destin commun. L'abattoir est prêt à les accueillir, les bras ouverts, les yeux tendus, dans la chaleur. Elles auront de l'électricité, de la machine, des bruits.

Elles deviendront carcasses, fluides, débris. On pourra venir y piocher la nourriture pour d'autres vaches, d'autres voitures. Elles feront l'objet d'un sous-commerce, peu contrôlé, impulsé par des mains sales du matin au soir, organisé par des mains propres en toute circonstance.

Je n'ai rien à faire ici. Tout à faire à Andernos.

Les eaux monstres

ANDERNOS

Par Lionel FONDEVILLE

(photo Appolinary Kalashnikova)

Rapides du Canada.

Un dépliant touristique Rapides du Canada . Accident dans les eaux monstres. Comme un précis de mort. Un mot comme ça. Rapides. Canada. Une phrase insignifiante. Poème toc du début de l'hiver. Un voyage rêvé, jamais accompli.

Reste ce papier, dans un tiroir, ici. Petite accumulation de guano. Rien de plus. Un dépliant oublié dans un livre de la collection J'ai lu , parmi d'autres livres alignés dans la véranda de la maison d'Andernos.

Et l’os

ANDERNOS

Par Lionel FONDEVILLE

(photo David Clode)

C'est un prisonnier. Sa cellule est sa tête.

Est-il dans une chambre ? Dans une maison d'arrêt ?

Disons : enfermé dans une cuve à mazout. Enfermé dans le doute. Enfermé dans l'étendue des déserts.

Au silence, opposer l'écho. À l'écho, répond le double.

Autrefois, il jouait du piano dans le salon. Les notes prenaient leur place dans l'espace. Il espérait être entendu. Les mélodies le nourrissaient comme l'eau et le pain. Aujourd'hui, la captivité lie ses mains et le piano prend de plus en plus d'espace. Il entend les notes glisser sur les parois de la cuve à mazout. Et l'odeur s'y colle. L'odeur devient les notes, comme au printemps les fleurs donnent les fruits. Et l'été qui vient poursuit le chemin, le creuse dans les champs oubliés. Les surfaces et les géographies. La voix se perche et gravit l'échelle des oiseaux, en trilles et modulations. Pour un sens à oublier.

Assemblages de pensées paradoxales, désarticulées, fades, en suivant quel chemin creusé au milieu des autoroutes, au-dessus, au-dessous ?

Il revoit les visages connus. Croisés pendant des années. Il voudrait les éviter, mais il n'y parvient pas. L'illusion d'être regardé, envisagé, considéré est un sucre. Mêlé au beurre, mêlé aux œufs, mêlé à la farine et cuit et recuit et moisi dans le garde-manger.

Le son du piano est caressant. La voix traverse la peau pour faire vibrer l'œsophage.

Qu'est-ce qu'un geste ? Se demandait-il, enfermé dans la cuve à mazout.

Qu'est-ce qu'un mot? L'ouverture de la porte devient le refrain de ses minutes.

Le cliquetis, la lumière, le frais d'un dehors en effacement illuminent sa nuit. Rares sont les secondes où s'estompe le goût qu'il a nourri pour cette torture. Il les aime également. Les limites n'ont presque plus de sens dans cette situation. Il les imite pour les tuer, comme font les imitateurs, nous tous au bout du compte. Son regret d'avoir laissé son petit carnet noir à l'extérieur s'estompe comme le froid de la crème glacée sous la brûlure du thé. Joindre les mains en tentant toutes les combinaisons possibles.

Un épuisement peut naître, apparaître, se cogner aux fenêtres oubliées, se réserver une sortie. Les entremêlements, les torsions, la douleur, les flexions. Les étirements, les pressions, les déchirements, les bleus. Le sang empêché, les veines mâchées, les cellules disjointes. Et l'os. C'est peut-être moi, peut-être un autre.

Attablé dans la salle à manger de la maison d'Andernos.

На межі (A la limite)

Par Ruslana KLIUCHKO

(photo Ruslana Kliuchko)

(Version française plus bas)

Я виросла в місті Дружба Сумської області. Пограниччя – те що визначає ідентичність цього регіону. Життя на прикордонній території все більше стирає межі нормальності та сприйняття небезпеки. Там залишаються лише ті, кого неможливо переселити, хто вріс корінням у свою землю, як столітні дерева. Ці люди є продовженням власних домівок, заручниками своєї географії, своєї історії. На межі залишаються ті, хто не може вчинити інакше. Сьогодні, за десять кілометрів від кордону з росією, вони піклуються про своїх тварин та працюють на своїй землі, готують варення, яке наполегливо пропонують взяти з собою. Тут, на цій землі, росте усе. Ця земля варта всього. Життя на прикордонні — це про вразливість наших ландшафтів і наших тіл, крихкість життя, неперервність нашої турботи.

Останні 6 років живу в стані «між». Дорога додому – неминуча, але з кожним роком все складніша. Їхати 6 годин в потязі було виснажливо, душно, стомлююче, нудно, нудотно, сонно, набрякло, але в кінці-кінців радісно. Зараз це так само, але після обстрілу вокзалу в Дружбі влітку 2024 потяг їде тільки до Шостки, і останні 50 кілометрів доводиться долати машиною. Це долання триває біля 2 годин і супроводжується натужним гуркотом машини на колдобинах, визжанням на ґрунтових дорогах, зупинками на блокпостах і вдивлянням у порожні знаки на узбіччях доріг. Колись наше місто будували як важливий залізничний вузол, у часи незалежності потяги проходили тут таможню при перетині кордону з росією. Зараз в сторону С-буди розібрані колії.

Повітря тут зовсім інакше. Воно солодке, наповнене сонцем і невловими запахами трав, квітів, і чогось такого, від чого хочеться плакати сльозами щастя. Принаймні приємно згадувати про нього, як про таке. Бо осінь 2024 загущувала повітря димом і кіптявою. Горіли торф’яники. І тушити їх було неможливо, бо ліс під кордоном замінований. Гірчить у роті, дихати стає все важче. Особливо по вечорах, коли вітер зі сходу. Дні коротшають. Осінь. У новому, 2025 році я в’їжджаю у темряву. В чорноту невизначеності, невідомості, порожнечі, трауру, аскези. В першопітьму джерела свого існування. Чорнота збирає всі кольори гамми, це брак і надлишок водночас. Брак світла і надлишок надій, «що колись буде так, як раніше». Бо вже ніколи не буде.

(Version française)

J'ai grandi dans la ville de Druzhba, dans la région de Sumy. La frontière définit l'identité de cette région. Vivre dans la zone frontalière brouille de plus en plus les limites de la normalité et la perception du danger. Seuls restent sur place ceux qui ne peuvent être réinstallés et qui se sont enracinés dans leur terre comme des arbres centenaires. Ces personnes sont le prolongement de leur maison, les otages de leur géographie et de leur histoire. Ceux qui ne peuvent pas faire autrement restent à la limite. Aujourd'hui, à dix kilomètres de la frontière russe, ils s'occupent de leurs animaux et travaillent leur terre, fabriquant des confitures qu'ils tiennent à emporter avec eux. Tout pousse ici, sur cette terre. Cette terre vaut tout. La vie à la frontière, c'est la vulnérabilité de nos paysages et de nos corps, la fragilité de la vie, la continuité de nos soins.

Au cours des six dernières années, j'ai vécu dans un état d'"entre-deux".

Le voyage de retour est inévitable, mais il devient chaque année plus difficile. Les six heures de train étaient épuisantes, étouffantes, fatigantes, ennuyeuses, nauséabondes, somnolentes, dilatées, mais à la fin, elles étaient joyeuses. Aujourd'hui, c'est la même chose, mais après le bombardement de la gare de Druzhba à l'été 2024, le train ne va plus qu'à Shostka, et les 50 derniers kilomètres doivent être parcourus en voiture. Ce trajet dure environ deux heures et s'accompagne d'un grondement sourd de la voiture sur les nids-de-poule, d'un crissement sur les chemins de terre, d'arrêts aux postes de contrôle et de la contemplation de panneaux vides sur le bord de la route. Il fut un temps où notre ville était un important nœud ferroviaire et, à l'époque de l'indépendance, les trains passaient la douane ici lorsqu'ils franchissaient la frontière avec la Russie. Aujourd'hui, les voies ferrées sont démontées en direction du bâtiment C.

Ici, l'air est complètement différent. Il est doux, rempli de soleil et d'odeurs insaisissables d'herbes, de fleurs et de quelque chose qui vous donne envie de pleurer de bonheur. Du moins, c'est agréable de s'en souvenir. Car l'automne 2024 a épaissi l'air de fumée et de suie.

Les tourbières brûlaient. Et il était impossible de les éteindre car la forêt près de la frontière était exploitée. J'avais la bouche amère et j'avais de plus en plus de mal à respirer. Surtout le soir, quand le vent vient de l'est. Les jours raccourcissent. C'est l'automne.

En cette nouvelle année 2025, je roule dans l'obscurité.

Dans le noir de l'incertitude, de l'inconnu, du vide, du deuil, de l'austérité.

Dans l'obscurité primordiale de la source de mon existence.

Le noir rassemble toutes les couleurs de la gamme, il est à la fois manque et excès. Un manque de lumière et un excès d'espoir, "qu'un jour ce sera comme avant".

Parce que ça ne le sera jamais.

Rêve

ANDERNOS

Par Lionel FONDEVILLE

(photo Jr Korpa)

Rêve.

Je me trouve dans une chambre. Ce pourrait être la chambre dans laquelle je dors souvent à Andernos. Celle où dormaient mes grands-parents. Où ma grand-mère Paulette est morte. Où j’ai dormi, enfant, dans un petit lit près du leur. Celle où j’ai photographié mon grand-père René dans le miroir de l’armoire. Ce pourrait être aussi celle de l’appartement bordelais que mes grands-parents ont occupé pendant trente ans entre les années 50 et 1982.

Au-dessus du chevet du lit, sur le mur, une étagère sur laquelle sont posés de vieux objets. À la gauche du lit, une grande armoire en bois, style années cinquante, très sobre, sans miroir. Sur cette armoire, d’autres objets anciens. Des jouets en bois articulés, une sorte d’agenda à la couverture de cuir, mais qui est aussi une sorte de radio avec des boutons.

Assis sur le rebord du lit se trouve mon frère Hervé, et à sa gauche mon grand-père René. Ce dernier n’a pas le visage que je lui connais. Il est plus jeune. Et ce n’est pas tout à fait lui. Il parle, et sa voix n’est pas exactement la même. Il évoque le fait qu’il est en visite, depuis le monde des morts. Le ton est léger, à la plaisanterie. Il dit qu’il pourra transmettre des messages. On se regarde les uns les autres. Je suis affairé à choisir, trier ces objets que je manipule, dont j’essaie de comprendre le fonctionnement. Je me les approprie, dans le but de les revendre, d’en tirer profit. J’en place certains dans une sorte de sac, de valise de voyage.

Puis je me baisse pour regarder sous l’armoire. Je trouve des objets métalliques, sortes de dispositifs pour passer des diapos, ou pour maintenir un négatif dans un agrandisseur. Alors que je saisis ces objets, deux photos s’en échappent. Une en couleurs, que je n’arrive pas à distinguer. L’autre est un petit morceau de pellicule en noir et blanc, transparent, mais positif. C’est un portrait de ma mère. Juste son visage, de profil. Le profil droit. Elle a une quarantaine d’années. Son expression est grave, presque sévère. Elle a un air soucieux, comme rentrée en elle-même. Elle est très bien coiffée.

À la vue de cette image, je m’effondre sous le coup de l’émotion. Mon front touche le sol et je pleure. Mon frère et mon grand-père me regardent, ils sont touchés par ma détresse.

Je me réveille.

Kherson sans but

Par Taras KOVACH

(photo Viktor Hesse)

(UA). Version française ci-dessous.

Я виріс у спальному районі Другий Таврійський, північно- східній окраїні Херсону. Батьки отримали тут однокімнатну квартиру у панельній дев'ятиповерхівці. Мені було тоді 4, але я чітко пам'ятаю як вперше мене туди привели. Ми йшли через недобудовані місця району, була пізня осінь і багато луж. Дім навпроти нашого ще був в процесі будівництва, без вікон, просто каркас, а за ним поле. Навколо був приватний сектор і вертолітне поле. На полі випасали стадо корів з прилеглого приватного сектору. Корів вели на пасовище зранку і ввечері назад, у цей час весь громадський транспорт зупинявся, бо частину дороги корови йшли по проїзжій частині. Мене вражало, що корови були всі однакові глибоко коричневого кольору, всі як одна. На вертолітному полі згодом почали будувати мікрорайони Третій та Четвертий Таврійські, і корів стало ніде пасти. Навпроти нашої тролейбусної зупинки була величезна земляна гора. Походження її невідоме. Вона була велетенська серед поля. Сніг у Херсоні випадав рідко і майже не лежав, але коли це траплялося, то діти з усього масиву приходили кататися з неї на санках. Стояли черги, щоб піднятися наверх. Гора була повна людей, а сніг перетворювався на суміш льоду і грунту. В дитинстві ми залазили на дахи дев'ятиповерхівок, там пахло розпеченою смолою і мастикою, якою ізолювали шви панелей будинку. Ми збирали і ліпили з неї різні об'єкти для ігр. Також ми любили мандрувати підвалами будинків, залазили у одному під'їзді і проходили крізь весь будинок, всі 5-6 під'їздів. Так само ми мандрували у шахтах тепломереж, коли можна було пройти далеко під землею і вийти зовсім у іншому дворі масиву. В нашому районі було багато голуб'ятен - невеликих будиночків на металевих трубах серед дворів багатоповерхівок. Саме там я познайомився з чоловіками, які тримали голубів, запускали їх у небо, і став членом їх ком'юніті. Це хоббі я зберіг дотепер. На вертолітному полі ми ловили з нір павуків-тарантулів. Їх можна було здати в аптеку за гроші, отрута павуків використовувалася у деяких видах ліків. Так ми могли заробити. Ми ловили ящірок і влаштовували між ними перегони. Влітку ми влаштовували бої двір на двір і обливалися водою з саморобних водяних пістолетів. Також ми робили саморобні скейти з елементів меблів, а замість колес вставляли автомобільні підшипники. Ці тачки дуже грохотіли на асфальті, і коли ми влаштовували перегони, то гуркіт ехом лунав у бетонних дворах. Коли я закінчував школу, ми з батьками переїхали жити у центр Херсона. Потім я поїхав навчатися у інші міста України, але коли приїзжав у Херсон, часто їздив у свій район погуляти дворами, зайти у гості до знайомих. Зараз не знаю коли потраплю сюди знов, щоб просто прогулятися без цілі.

_ _ _

(FR)

J'ai grandi dans le quartier résidentiel de Druzhyi Tavriyskyi, à la périphérie nord-est de Kherson. Mes parents ont obtenu un appartement d'une pièce dans un immeuble à panneaux de neuf étages. J'avais 4 ans à l'époque, mais je me souviens très bien de la première fois que l'on m'a emmené là-bas. Nous avons traversé les zones inachevées du quartier, c'était la fin de l'automne et il y avait beaucoup de flaques d'eau.

La maison en face de la nôtre était encore en construction, sans fenêtres, juste une charpente, et un champ derrière elle. Il y avait un secteur privé et un tarmac pour hélicoptères dans les environs. Un troupeau de vaches du secteur privé voisin broutait dans le champ. Les vaches étaient emmenées au pâturage le matin et ramenées le soir, moment où tous les transports publics s'arrêtaient parce que les vaches marchaient sur une partie de la chaussée. J'ai été frappé par le fait que les vaches étaient toutes de la même couleur brun foncé, toutes semblables.

Plus tard, les troisième et quatrième microquartiers de Tavriyskiy ont été construits sur le champ d'hélicoptères, et les vaches n'avaient plus rien à brouter. En face de notre arrêt de trolleybus se trouvait une énorme montagne de terre. Son origine est inconnue. Elle était gigantesque au milieu du champ. Il neigeait rarement à Kherson et ne restait presque jamais là, mais lorsqu'il neigeait, les enfants de toute la région venaient faire de la luge. Il y avait des files d'attente pour y monter. La montagne était pleine de monde et la neige se transformait en un mélange de glace et de terre.

Enfant, nous grimpions sur les toits des immeubles de neuf étages, sentant l'odeur de la résine chaude et du mastic utilisés pour isoler les joints des panneaux de la maison. Nous ramassions et moulions divers objets avec lesquels nous jouions. Nous aimions aussi voyager dans les sous-sols des maisons, en grimpant par une entrée et en parcourant toute la maison, soit 5 à 6 entrées.

Nous voyagions également dans les puits du réseau de chauffage, lorsque nous pouvions aller loin sous terre et ressortir dans une cour complètement différente de l'immeuble. Dans notre quartier, il y avait beaucoup de pigeonniers - des petites maisons sur des tuyaux métalliques dans les cours des immeubles. C'est là que j'ai rencontré des hommes qui élevaient des pigeons, les lançaient dans le ciel et devenaient membres de leur communauté. J'ai conservé ce hobby jusqu'à aujourd'hui.

Sur le terrain d'hélicoptère, nous avions l'habitude d'attraper des araignées tarentules dans leurs trous. Nous pouvions les vendre à une pharmacie pour de l'argent, car le venin d'araignée était utilisé dans certains types de médicaments. C'est ainsi que nous pouvions gagner de l'argent. Nous attrapions des lézards et organisions des courses entre eux.

En été, nous nous battions de cour en cour et nous nous aspergions d'eau avec des pistolets à eau faits maison. Nous fabriquions également des planches à roulettes artisanales avec des meubles et nous insérions des roulements de voiture à la place des roues. Ces voitures faisaient beaucoup de bruit sur l'asphalte, et lorsque nous faisions des courses, le bruit résonnait dans les cours en béton.

Lorsque j'ai terminé l'école, mes parents et moi avons déménagé dans le centre de Kherson. J'ai ensuite étudié dans d'autres villes d'Ukraine, mais lorsque je venais à Kherson, je me rendais souvent dans mon quartier pour me promener dans les cours et rendre visite à mes amis.

Aujourd'hui, je ne sais pas quand je reviendrai ici, juste pour me promener sans but.

La traversée des bêtes

LA TRAVERSÉE DES BÊTES

Par Stéphane LEMOINE

(photo Yousef Espanioly)

Il est des routes qui s’étirent sous nos yeux ébahis où la nuit dissimule la vie de la forêt.

Seul le feu des projecteurs fait apparaitre au hasard quelques yeux. Perles brillantes dans la pénombre puis s’estompent. Biches et faons bondissent effrayés.

J’évite de justesse deux titanesques sangliers.

Que se passe-t-il ce soir pour que surgissent renards, ragondins, chouettes, éperviers ?

La falaise

ANDERNOS

Par Lionel FONDEVILLE

(photo Sophie)

Rares dimanches.

Rares moments de fraîcheur au milieu du moite, des mobylettes de novembre, des balayettes partagées. Suite à votre lettre du 1er novembre. S'emparer du langage à tout prix. Pour éliminer les étoiles qui passent devant les yeux après l'éternuement. Vous avez été sélectionné pour participer. Quelques mètres carrés d'herbe, quelques week-ends le nez dans les pâquerettes pour y trouver une demi-souris au moment où un chien aboie après un chat.

Et on y va encore, on y retourne même si on n'aime pas ça. Parce qu'on a besoin d'amis, on a besoin d'un truc chaud. Désir d'une possible évidence quand tout est compliqué. Se complique et alterne le pire et le pas terrible. Nous reviendrons vers vous le moment venu.

Ordre et propreté afin de ne rien trouver sur la route qui mène à la falaise au-delà de laquelle aucune mer ne s'étend. Car les explications s'effondrent avant de s'élever, accompagnées de violons synthétiques d'assez bonne qualité, avec un son aigu dans l'oreille gauche, petit acouphène pervers installé l'année dernière.

Que veux-tu y faire ? Que veux-tu ? Que vouloir ?

Par moi, Andernos n'a jamais cessé d'être désiré.

L’ampli à 8,5

ANDERNOS

Par Lionel FONDEVILLE

(photo Gabriel)

Tu n'essaies pas. Tu n'essaies même pas.

Pourquoi. Tu n'essaies pas.

Les sons dégringolent les escaliers en silence. Comme si personne n'était là pour les écouter. Dans la chambre, l'ampli à 8,5.

Il court à travers champs, vers le soleil et la mer. Il sort des serpillières. Il sort des vacances à la maison. Il s'en sort, il s'en extrait facilement. Mais pour combien de temps ? Couvre-feu à 19 h. Coucher à 21. Rien ne se détache au bout, rien n'émerge à la fin.

Les feuilles noircies recto verso sont ingérées. Les feuilles entièrement dessinées couvrent des moquettes en mauvais état. Achetées dans la zone industrielle. Il y est allé tout petit avec sa mère. Il y est allé avec son zona au cuir chevelu. Pour oublier la douleur, il entendait des clochettes et des voix de filles mêlées dans une belle image.

Tricotant des textes avec la langue dans sa joue, tripotant ses cheveux, nerveux avant la prise du médicament jusqu'à la guitare dans l'ampli à 9, jusqu'au film téléchargé et juste avant une ou deux heures de sommeil. Juste avant les draps traversés d'odeurs et le lit individuel, le matelas défoncé, le matelas de ses huit ans et les nuits passées à dormir de moins en moins.

Et les émissions de radio toujours plus longues, volume minimum du grésillement avalé par l'oreille. Quelques années agrippé à ce son gris. Quelques journées amères. Amères amères amères.

Ah non ! Ce n'était pas à Andernos !

Tremblement de la langue

ANDERNOS

Par Lionel FONDEVILLE

(photo David Clode)

Le tremblement de la langue.

Mon arrière-grand-mère Constantine était perdue entre deux langues. Figée entre deux cultures, pour toujours ni de l’une ni de l’autre. Elle est passée des mains de son mari à celles de ses filles. Du Royaume d'Espagne à la République française. Un jour, un imbécile a déclaré devant moi : « Une langue, c’est comme le vélo : ça ne s’oublie pas ».

Constantine avait oublié une bonne part de son espagnol, et jamais vraiment appris le français. J'entends son accent aujourd'hui encore, ses R roulés, ses voyelles bordelaises. En quelle langue pensait-elle ?

J'entends de moins en moins l'accent du Sud-Ouest, à Andernos. Les polyglottes atteints de la maladie d’Alzheimer oublient les langues qu’ils ont apprises, d’abord les plus récentes, puis finissent par ne conserver que leur langue maternelle, un dialecte parfois. Avant de n'en plus parler aucune.